Was ist die Einspeisung von Solarstrom?

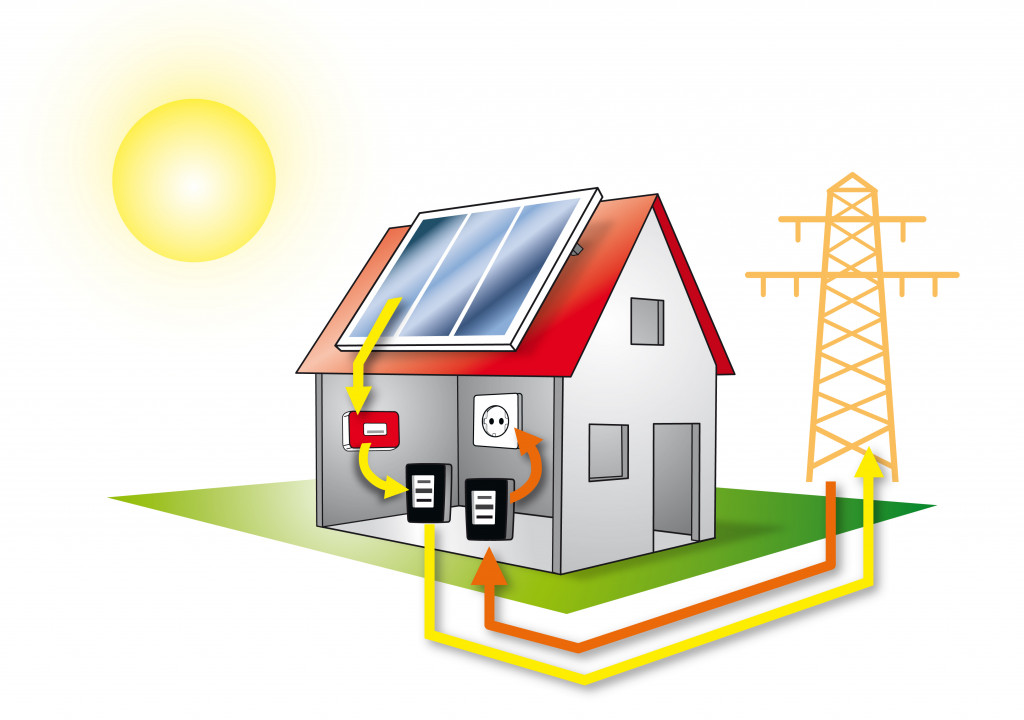

Die Netzeinspeisung ist der Prozess der Einspeisung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energiequellen, wie z.B. Solaranlagen, in das öffentliche Stromnetz. Sie ermöglicht es den Anlagenbetreibern, den erzeugten Strom zu verkaufen und von der Einspeisevergütung zu profitieren, während andere Verbraucher den Strom nutzen können. Es ist ein wichtiger Baustein der Energiewende und der Förderung erneuerbarer Energien.

Wie funktioniert die Netzeinspeisung von Strom aus meiner Solaranlage?

Die Einspeisung von Strom aus einer Solaranlage ins Netz erfolgt über einen Wechselrichter, der den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Dieser Wechselstrom kann dann über einen Netzanschluss in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Der Wechselrichter überwacht dabei die Netzspannung und passt die Leistung der Solaranlage entsprechend an. Produziert die Solaranlage mehr Strom als der Haushalt verbraucht, wird der überschüssige Strom ins Netz eingespeist und der Verbraucher erhält dafür eine Vergütung vom Netzbetreiber. Benötigt der Haushalt mehr Strom als die Solaranlage gerade erzeugt, wird der fehlende Strom aus dem Netz bezogen.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um meinen Solarstrom ins Netz einspeisen zu können?

Um Strom aus einer Solaranlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses ins Netz einspeisen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. In erster Linie muss die Anlage über einen Wechselrichter verfügen, der den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Außerdem muss ein Netzanschluss vorhanden sein, über den der Strom in das öffentliche Netz eingespeist werden kann.

Ein gültiger Anschlussvertrag mit dem Netzbetreiber ist ebenfalls notwendig, um den Strom ins Netz einspeisen zu können.

Darüber hinaus gibt es bestimmte Regeln und Vorschriften, die eingehalten werden müssen, um den Solarstrom ins Netz einspeisen zu können. Dazu gehört zum Beispiel die Einhaltung bestimmter Mindestanforderungen an die technischen Anlagen und den Netzanschluss. Für die Vergütung des eingespeisten Stroms gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. die Einspeisevergütung oder das Einspeisemanagement.

Welche technischen Anforderungen muss meine Solaranlage und die Anschlussleitung erfüllen?

Um Strom aus einer Solaranlage ins Netz einspeisen zu können, müssen sowohl die Anlage selbst als auch die Anschlussleitung bestimmten technischen Anforderungen entsprechen. Dies sind im Einzelnen:

- Die Anlage muss über eine Leistungsmessung verfügen, um die eingespeiste Leistung genau erfassen zu können.

- Die Anlage muss über eine Sicherung gegen Überlastschäden verfügen.

- Die Anlage muss über eine Anschlussvorrichtung verfügen, die es ermöglicht, die Anlage schnell und sicher vom Netz zu trennen.

- Die Anlage muss über eine Überwachungsfunktion verfügen, die es ermöglicht, Fehlerzustände zu erkennen und zu melden.

- Die Anschlussleitung muss über eine ausreichende Querschnittsfläche verfügen, um die maximale Leistung der Anlage zu transportieren.

- Die Anschlussleitung muss über eine ausreichende Schutzisolation verfügen, um Personen und Gebäude vor elektrischen Schäden zu schützen.

Es ist ratsam, sich mit den Anforderungen und Vorschriften vertraut zu machen oder einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um sicherzustellen, dass die Anlage und die Anschlussleitung den Anforderungen entsprechen.

Was ist das Einspeisemanagement?

Einspeisemanagement bezeichnet die Steuerung und Regelung der Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien in das öffentliche Stromnetz. Dies umfasst die Überwachung und Steuerung der Leistung sowie die Anpassung der Einspeisung an die Netzverhältnisse. Das Einspeisemanagementmodell beschreibt dabei die Regeln und Prozesse, die von Netzbetreibern und Einspeisern eingehalten werden müssen, um eine sichere und stabile Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien in das Netz zu gewährleisten.

Ist auch eine Netzeinspeisung ohne Wechselrichter möglich?

Ja, es ist möglich, Strom aus einer Solaranlage ohne Wechselrichter ins Netz einzuspeisen. Dies kann über eine sogenannte „Direktverknüpfung“ erfolgen, bei der der erzeugte Gleichstrom direkt in das Stromnetz eingespeist wird. Hierfür sind jedoch spezielle technische Anforderungen an die Anlage und den Netzanschluss erforderlich, und es kann sich als komplex erweisen die Anforderungen zu erfüllen. Eine Einspeisung über einen Wechselrichter ist häufig die einfachere und verbreitetere Methode.

Weitere Infos dazu unter: Photovoltaik Ohne Wechselrichter – Kann Das Funktionieren?

Muss ich eine Einspeiseanlage bei einer Behörde anmelden bzw. genehmigen lassen?

Ob eine Einspeiseanlage bei einer Behörde angemeldet oder genehmigt werden muss, hängt von der Leistung der Anlage und den örtlich geltenden Vorschriften ab. In Deutschland müssen Anlagen ab einer Leistung von 100 kWp bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) angemeldet werden. Die Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Einspeisevergütung. Anlagen mit einer Leistung von weniger als 100 kWp müssen nicht bei der BNetzA angemeldet werden, es kann aber lokale Regelungen geben, die dies vorschreiben. Es wird empfohlen, sich vor der Installation einer Einspeiseanlage über die in Ihrem Bundesland oder Ihrer Region geltenden Vorschriften und Anforderungen zu informieren.

Wie werden die Einspeisevergütungen reguliert und berechnet?

Die Einspeisevergütung für Strom aus Solaranlagen ist in Deutschland durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt. Danach erhält man für den eingespeisten Strom eine feste Vergütung, die sich aus dem jeweils gültigen EEG-Satz und der installierten Leistung der Anlage errechnet. Dieser Vergütungssatz wird jährlich von der Bundesregierung festgelegt und sinkt in der Regel jährlich leicht, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Es gibt auch eine degressive Abschreibung der Vergütung, das heißt, die Vergütung sinkt mit der Zeit.

Es gibt auch die Möglichkeit der sogenannten Direktvermarktung, d.h. man verkauft den produzierten Strom direkt an einen Endkunden oder einen Energieversorger und vermeidet so die EEG-Umlage.

Welche Vergütung erhalte ich für den eingespeisten Strom?

Die Vergütung für den eingespeisten Strom hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Solaranlage, dem Zeitpunkt der Installation, dem Standort und dem Vertrag mit dem Netzbetreiber. In Deutschland gibt es verschiedene Vergütungsmodelle wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder das Marktprämienmodell. In der Regel erhalten Sie für jede eingespeiste Kilowattstunde (kWh) Strom eine Vergütung. Die Höhe der Vergütung variiert jedoch je nach Modell und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es ist wichtig, sich über die aktuellen Vergütungsbedingungen zu informieren und gegebenenfalls einen Experten zu Rate zu ziehen, um die optimale Vergütung für die eigene Anlage zu erhalten.

Weitere Infos dazu unter: Einspeisevergütung

Welche Vorschriften und Regelungen gelten für die Netzeinspeisung von Strom aus Solaranlagen?

In Deutschland gelten für die Netzeinspeisung von Strom aus Solaranlagen verschiedene Vorschriften und Regelungen, die durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) festgelegt werden. Dazu gehört z.B. die Vergütung für den eingespeisten Strom durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Es gibt auch Regelungen zur Anschluss- und Netzintegration, zu technischen Anforderungen, zur Messung und Abrechnung des eingespeisten Stroms sowie zur Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes. Es ist wichtig, diese Regelungen und Vorschriften zu kennen und zu beachten, um eine erfolgreiche Netzeinspeisung von Strom aus Solaranlagen sicherzustellen.

Die wichtigsten Verordnungen und gesetzlichen Regelungen sind folgende:

- Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

- Erneuerbare-Energien-Speicher-Systeme-Verordnung (EESSV)

- Technische Anschlussbedingungen (TAB)

- Verordnung über die Anschlussbedingungen und die Allgemeinen Bedingungen der Elektrizitätsversorgung (AVB-ElV)

- Elektrizitätsnetzzugangsverordnung (ElNetzAV)

- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

- Verordnung zur Durchführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG-Durchführungsverordnung)

- Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Dabei ist zu beachten, dass sich diese Regelungen immer wieder ändern und es auch regionale Unterschiede geben kann. Es wird daher empfohlen, sich vor der Installation einer Solaranlage über die aktuellen Vorschriften und Regelungen im jeweiligen Bundesland zu informieren.